文/吴志良

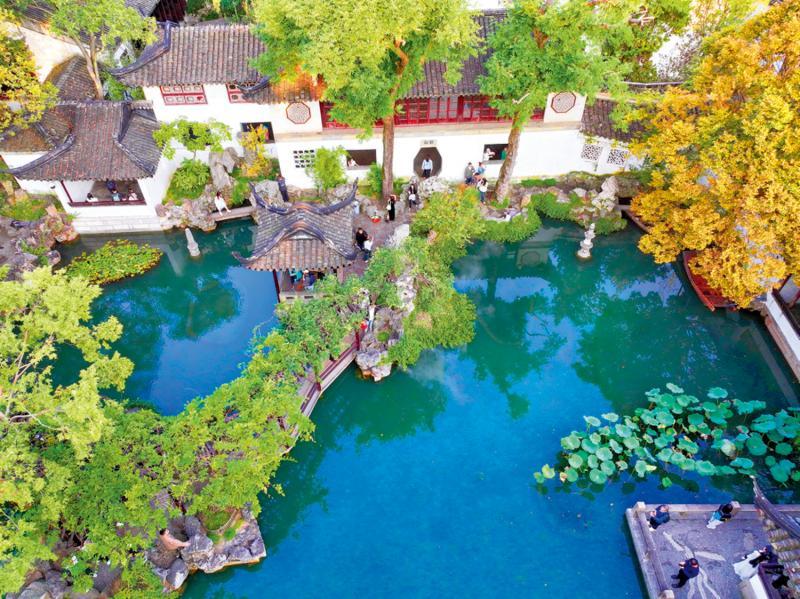

图:苏州园林入选第十九届威尼斯国际建筑双年展。图为留园一景。(新华社)

一七九三年,马戛尔尼使团从澳门带走一尊景德镇青花瓷瓶,瓶身绘着缠枝莲纹与葡萄牙商船,底部却落着“年制”的款识。这件错位的艺术品,恰似中学西传的隐喻──东方文明以碎片化的方式渗入西方世界,在误读与重构中生长出意想不到的果实。从丝绸之路上的驼铃,到利玛窦书简中的《论语》,从伏尔泰书房里的孔子像,到TikTok上的汉服舞者,中国智慧跨越重洋的旅程,是一部充满惊奇与遗憾的文明史诗。

西去的星火:中学西传的三重维度

首先,物质文明成为改变世界的东方馈赠。

四大发明带动全球革命。当阿拉伯商队将造纸术传入西西里岛(十二世纪),欧洲修道院的手抄本时**始瓦解。培根在《新工具》中惊叹:“火药、指南针、印刷术,这三样发明改变了整个世界面貌。”但鲜为人知的是,威尼斯玻璃匠曾试图仿制景德镇薄胎瓷,却在一千五百摄氏度的窑火前败下阵来,直到一七○八年伯特格尔偷师中国工匠,才在欧洲烧出第一件硬质瓷器。植物与技术的隐秘迁徙也如是。中国柑橘经葡萄牙人嫁接改良,成为地中海沿岸的“黄金果”;茶叶由澳门总督引到亚速尔群岛之后,欧洲人开始喝下午茶;《天工开物》记载的提花机技术,启发了法国雅卡尔发明穿孔卡编程织机──这正是现代计算器的雏形。

其次,思想智慧形成启蒙运动的东方镜像。儒家伦理的理性之光闪亮欧洲。柏应理一六八七年出版的《中国哲学家孔子》,让莱布尼茨相信找到了“自然神论的最佳脚注”。伏尔泰在《风俗论》中写道:“当迦勒底人还在观测星空时,中国官员已通过科举考试治理国家。”这种理想化想象,成为启蒙思想家对抗教权的精神武器。道家思想引起现代回响。海德格尔书房常年悬挂《道德经》书法条幅,其“诗意栖居”概念明显受“道法自然”启发。一九七二年罗马俱乐部报告《增长的极限》,更将“天人合一”视为破解生态危机的东方密钥。

其三,艺术美学诞生混血之美。巴洛克与东方韵味的对话,带来意想不到的结果。华托画作《中国皇帝》中的亭台楼阁,虽是对东方的幻想式重构,却催生了欧洲“中国风”(Chinoiserie)艺术潮流。德国茨温格宫的釉彩瓷砖上,福建德化白瓷的梅花纹与洛可可卷草纹奇妙共生。而文学戏剧的跨界实验,也产生了奇特的效应。布莱希特从京剧“间离效果”中发展史诗剧理论,其《四川好人》让道家哲思在柏林舞台复活。庞德通过拆解汉字“旦”(日出地平线)创造意象派诗歌,在《诗章》中写道:“汉字本身就是凝固的史诗。”

影响的涟漪:重塑现代世界的东方基因

首先,提供了制度创新的隐形模板。文官选拔产生全球嬗变:葡萄牙人在澳门观察到科举考试后,果阿总督一五二○年报告称:“中国人通过写作能力选拔官员,这比我们的世袭制更合理。”英国东印度公司一八○六年借鉴该制度选拔职员,最终催生了现代公务员体系。而经济思想也东西交融:法国重农学派魁奈被称作“欧洲孔子”,其《经济表》以中国重农政策为蓝本。二十世纪舒马赫在《小即是美》中提出“佛教经济学”,实为融合道家“知足”智慧与西方人文主义。

其二,带来科技文明的另类启蒙。医学展开跨文化对话:传教士卜弥格一六四三年将《脉经》译成拉丁文,莱顿大学医学院据此发展出血液循环新理论。二○一五年屠呦呦获诺贝尔奖时,演讲台上特意展示葛洪《肘后备急方》青蒿记载,完成了一场跨越一千七百年的文明致敬。而数学也植入东方基因:莱布尼茨从《易经》六十四卦发现二进制原理,致信康熙皇帝建议创立中欧科学院。这种思想交融的未竟之梦,直到二十世纪陈省身证明高斯─博内定理,才续写出新的篇章。

其三,引导生态智慧的当代觉醒。在气候危机的阴影下,中国“二十四节气”被联合国教科文组织列为非遗,浙江“桑基鱼塘”系统成为联合国粮农组织推广的农业范式。美国生态学家卡普拉在《物理学之“道”》中直言:“道家思想预示了现代系统论的出现。”

未完成的对话:遗憾与反思

一是东方被简化。传教士笔下的中国常被简化为“孔教乌托邦”,伏尔泰未能看到《大明律》中的酷刑条文,正如黑格尔将中国历史贬为“停滞的帝国”。这种选择性接受,使得中医至今在西方仍被归入“替代医学”,而非完整的知识体系。

二是文化符号被异化。荷里活电影中的功夫熊猫、迪斯尼花木兰,虽推广了中国元素,却将文化深度压缩为视觉奇观。当《论语》被西方书店归入“东方神秘主义”书架,我们失去的是文明对话的平等姿态。

三是当代传播被断层。尽管孔子学院遍布全球,但二○一八年皮尤调查显示,百分之六十二欧美民众仍认为中国传统文化“难以理解”。当李子柒的田园视频收获亿万流量,西方观众看到的究竟是真实的乡土中国,还是后现代消费主义制造的怀旧幻影?

破浪之舟:构建共同价值的东方智能

首先要超越“传统─现代”的叙事陷阱。重释“天下观”,将“协和万邦”转化为全球治理方案,如“一带一路”倡议中“共商共建共享”原则;激活“新传统”,用区块链技术保护非遗传承,让故宫文物通过VR走进西方课堂。

二要构建双向对话的知识体系。掀起翻译革命,开发AI辅助的“深度翻译”系统,在《道德经》译本中保留“道”的不可译性,以注释呈现多元阐释;发动学术共构,在剑桥大学设立“新汉学讲席”,既研究朱熹理学,也探讨中国精准扶贫的伦理基础。

三要培育文化共生的土壤。发起混血艺术,支持中美合拍动画《白蛇:缘起》式的创作,让敦煌飞天与赛博朋克碰撞出新美学;拓展城市外交将苏州园林“搬进”威尼斯双年展,同时邀请意大利建筑师在雄安新区实践“天人合一”的现代转化。

四要寻找价值的最大公约数。将“仁爱”与人文主义对话,在联合国人权理事会阐释“以人民为中心”与西方个人主义的互补性;用“和而不同”解构文明冲突,借鉴澜沧江─湄公河合作机制,证明多元文明能够共享一条河流的滋养。

结语:千帆过尽再启航

站在泉州六胜塔下远眺,宋元时期的航标灯依然为往来的巨轮指引方向。那些载着青瓷与哲思的古代福船早已沉没,但海底打捞出的德化白瓷碎片,仍在阳光下折射出跨越时空的文明光泽。中学西传的故事告诉我们:真正的文化影响力,不在于输出多少符号,而在于能否参与塑造人类共同的精神语法。

当荷兰代尔夫特蓝陶继续描绘中国青花纹样,当巴黎街头少女穿着汉服演奏电子古筝,当《三体》科幻小说在NASA引发关于黑暗森林法则的辩论──这是属于二十一世纪的文化摆渡。它不再需要利玛窦式的孤独传教,而要构建无数个“澳门”:在文明的裂缝处播种,在对话的交汇处开花。

图文来源:凤凰新闻