学者网讯(编辑/刘秀 通讯员/陈俊颖 李雯霖)为落实国家人工智能发展战略,各地加快建设人才高地,推进“政产学研用金”深度融合,持续引进与培育高端人才。然而,“水土不服”与培养瓶颈并存,引育协同成为亟待破解的关键问题。在此背景下,2025年8月16日在华南理工大学大学城校区,中国计算机学会(CCF)青年计算机科技论坛(YOCSEF)广州举办了“广东人工智能产业人才建设,如何打好‘引’‘育’组合拳?”观点论坛,汇聚产学研各方专家,聚焦人工智能人才引育,探索融合路径,推动构建可持续的人才生态。

本次论坛由CCF主办,CCF YOCSEF广州学术委员会承办,头歌平台支持,YOCSEF广州现任副主席陈俊颖(华南理工大学)和现任AC委员李宇翔(头歌平台)共同担任执行主席。论坛邀请了暨南大学产业经济研究院院长陶锋、广东省人工智能产业协会人才发展部部长黄亚、广州常青云科技有限公司高性能计算总监张博星担任引导嘉宾,YOCSEF广州往届主席谭台哲(广东工业大学)、广东省机器人协会执行会长任玉桐、广州视源电子科技股份有限公司张似衡担任思辨嘉宾。

YOCSEF香港现任主席刘东屏(亚马逊),YOCSEF苏州往届副主席陆春民(数字消防实验室)、YOCSEF广州往届主席李冠彬(中山大学),往届AC委员乐杰(东软教育)、现任主席苏申(广州大学),现任副主席姜思羽(广东外语外贸大学)、朱鉴(广东工业大学),现任学术秘书胡建芳(中山大学)、李雯霖(广东财经大学),现任AC委员崔金荣(华南农业大学)、黄培涛(唐邦信息)、刘李(香港科技大学(广州))、刘同来(仲恺农业工程学院)、夏志华(暨南大学)、张帆(云米科技),现任委员阳建华(广东技术师范大学),以及刘化坤(数字消防实验室)、钟梓昕(香港科技大学(广州))、李明义(腾龙信息)等来自多所企事业单位共50余人参加了本次论坛。

论坛开场环节,执行主席李宇翔介绍论坛背景,YOCSEF广州现任主席苏申介绍CCF YOCSEF文化,强调其始终致力于为青年科技人才搭建开放、高水平的交流与合作平台。

图1 论坛执行主席李宇翔作开场介绍

图2 YOCSEF广州主席苏申介绍YOCSEF文化

第一阶段:引导报告

黄亚以《共建共享AI人才生态,激活企业成长新动能》为题,首先阐述了目前广东AI产业人才的现状和挑战:广东是全国人工智能与机器人应用创新最活跃的地区之一,产业规模庞大、应用场景丰富,但在人才结构上目前高端复合型人才缺口明显,新型岗位激增但培养速度尚未跟上,需要把目光聚焦到解决人才供需错配、引才竞争加剧、留才机制不完善等核心问题上。针对上述情况,黄亚指出问题的解决应立足于完善的人才发展生态,着力构建“引—育—用—留”全链条的生态闭环,亟需构建“AI+企业”协同的人才赋能体系,贯穿人才的培养、发展与测评,实现全链条、全方位培育。

图3 黄亚作引导报告

图4 谭台哲为黄亚颁发感谢状

张博星以《人工智能产业智育融合创新发展》为题,首先分析了目前AI产业的增长态势,指出四大技术创新和研发方向——深度学习与算法优化、跨学科融合研究、边缘计算与物联网、强化学习与自主决策。同时,针对产业人才需求,提出六大重点方向,包括核心技术研发、技术落地与工程化、行业应用、产品与管理、算力与基础设施、运营与服务以适配不同类型的人才培养路径。

图5 张博星作引导报告

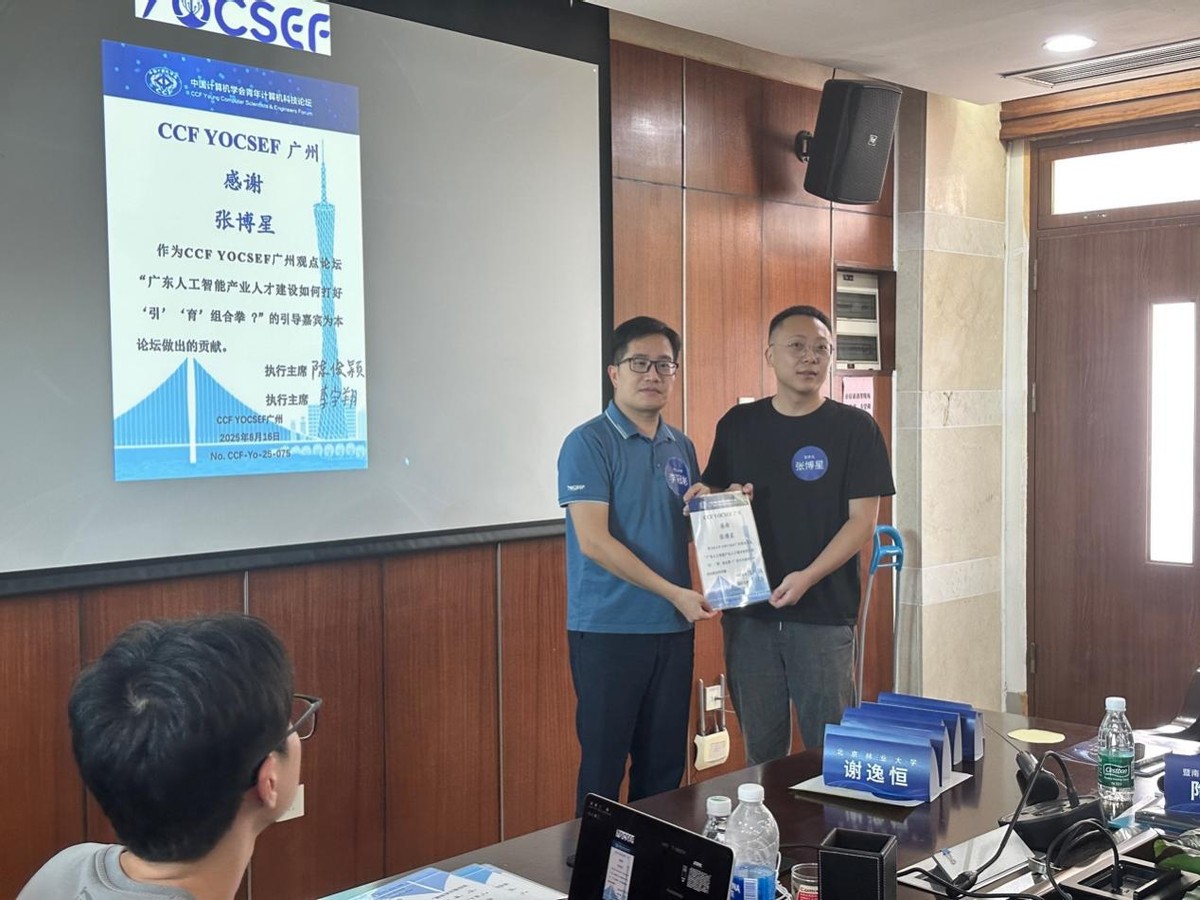

图6 李冠彬为张博星颁发感谢状

陶锋以《AI时代的“桥梁”:聚焦产品经理培育,加速技术商业化落地》为题,首先指出当前AI技术迅猛发展与商业化落地受阻之间的矛盾,进而引出一种关键角色的紧迫需求——能够弥合技术与商业价值鸿沟的AI产品经理。随后以全国首个扎根粤港澳大湾区产业的数字经济硕士项目为例,阐述人工智能与未来数字产业、产业数智化与数字管理创新、数据要素与数字产业政策等重要研究议题。

图7 陶锋作引导报告

图8 苏申为陶锋颁发感谢状

公益环节:YOCSEF广州CCF&U捐赠活动

为响应CCF副秘书长、YOCSEF广州往届主席臧根林的CCF&U捐赠倡议,本次论坛启动YOCSEF广州CCF&U捐赠活动,组织YOCSEF广州成员及参会嘉宾现场捐赠旧U盘。捐赠的旧U盘将制作成艺术展品于CCF计算机博物馆内长期展出。

图9 臧根林倡议CCF&U捐赠活动

图10 现场捐赠人员合影

第二阶段:观点思辨

观点思辨阶段围绕AI复合型人才的“引”与“育”,依次从现象、原因到对策展开,深入讨论三个议题。

议题1:我省既懂行业生产知识又懂AI技术的复合型人才相对稀缺,真正的根源在哪?AI产业复合型人才“引”“育”存在什么问题?

谭台哲作为思辨嘉宾针对议题提出观点:当前我省在培育AI复合型人才方面,尚缺乏系统性政策引导。此类人才不仅应具备技术与业务能力,还需掌握方法论与商业思维,而现阶段在多元化培养机制上仍显不足。谭台哲的观点引发了参会成员们的激烈讨论,陆春民、苏申、张似衡等人先后表达了自己的观点,在目前广东省区域发展不平衡AI复合型人才应当分区域培养、目前的创新生态环境、政策零散等问题上达成了一致;李冠彬则认为当前AI技术迅猛发展、产业快速爆发,而教育培养尚未同步,造成阶段性的供需不平衡。在此背景下,AI人才更倾向于流向薪资更高的行业,“引”是“育”的基础,首先要把AI复合型人才引进来才有后续更专业的培育。

图11 谭台哲作思辨议题1发言

议题2:AI产业复合型人才引进问题能否通过政策吸引和生态适配来解决?人才培育的瓶颈能否通过产学研协同和教育体系改革来解决?

任玉桐作为思辨嘉宾指出:AI产业的快速发展对人才引进提出更高要求,需依托专业团队与精准机制提升人才配置效率。同时,人才生态建设应注重与评价体系的适配,杭州“六小龙”模式在实践中展现出良好成效,值得借鉴。在人才培育方面,教育体系需要强化跨学科培养能力,如AI产品经理等复合型人才的系统训练。产学研协同具备现实基础,可通过多方共建实现有效落地。展望未来,人工智能与机器人将成为全球科技竞争的重要高地,而中国正处于产业重心的形成阶段。

任玉桐精彩发言引发在场嘉宾广泛共鸣,罗敏静、陶锋等成员相继发言:认为产学研协同的重要基础,但仍需统筹需求侧问题,深入思考AI如何重塑产业形态、推动产业升级。讨论热烈,意犹未尽,众多观点在时间限制下未能充分展开,话题也由此自然延伸至议题3。

图12 任玉桐作思辨议题2发言

议题3:立足广东产业阶段需求,当前“引”“育”协同面临什么问题?如何构建“引”和“育”的协同机制?

张似衡作为思辨嘉宾指出过去数字化建设缺乏对智能化阶段的系统准备,导致当前人才培养环境滞后。企业与高校在培养目标上存在落差,企业偏向即用型人才,高校则重视系统训练,打破这一壁垒需建立协同机制。该观点引发广泛共鸣,嘉宾们结合自身领域进一步探讨。刘东屏则结合亚马逊在教育行业的实践经验提出,职业教育可通过竞赛强化产学研合作以提升实操能力,当前学生在模型微调等关键环节仍显经验不足,相关培养亟待加强,企业也应在此过程中积极履行社会责任。

图13 张似衡作思辨议题3发言

图14 思辨现场热烈讨论

本次观点论坛在深度研讨与思想交锋中圆满落幕。围绕广东AI产业人才“引”与“育”的关键议题,与会嘉宾形成多项共识:在育才方面,需推动课程体系改革,将AI纳入通识教育,并促进AI与多学科深度融合;在引才方面,呼吁建立更精准的产业匹配机制,提升人才配置效率。多位嘉宾建议,围绕AI人才结构与需求开展联合调研,以数据支撑实践探索与机制创新。

图15 论坛嘉宾合影

思想在碰撞中升温,共识在交流中凝聚,此次论坛为广东AI人才生态注入持续向上的内生动力。

评论 0